無線功率傳輸發展史能量從能量源傳輸到電負載的一個過程

無線傳輸能量其實就是無線功率傳輸,它指的是能量源通過無線的方式傳輸到電負載的一個過程,目前能量傳輸技術的分類主要有輻射技術,磁場共振技術和電感耦合技術。

無線能量傳輸

無線能量傳輸或無線功率傳輸,是指能量從能量源傳輸到電負載的一個過程,這個過程不是傳統的用有線來完成,而是通過無線傳輸實現。

無線傳輸能量

現有的能量傳輸技術的分類

①輻射技術:通過某種獨特的接收器接收空氣中尚未散失的輻射能量,并將其轉換成電能,儲存給附近的電池中;

②磁場共振技術:當兩個物體在同一頻率實現共振時,將實現能量的無線傳輸;

③電感耦合技術:通過相對很直接的接觸來進行能量傳輸,尤如把機器放在一個墊子上就能進行充電;

④從環境中“收獲”能源:將自然界出現的熱能、光能和振動能轉換成所需的能量

無線功率傳輸發展史

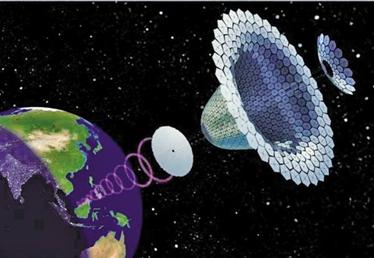

通過波束發射能量的想法并不新奇。奇機小編為大家講解下無線功率傳輸發展史,早在1891年,特斯拉在Wardenclyffe進行的無線功率傳輸實驗就證明,可以在沒有導線的情況下點亮25英里以外的氖氣照明燈。而創建于1934年的美國聯邦通訊委員會(FCC),則將2.4-2.5GHz的頻段作為工業、科學和醫療(ISM)領域的保留頻段,從而使人們可以在該范圍進行重大意義的科學研究。

二戰期間,利用磁電管將電能轉換成微波的技術被成功開發。但是將微波轉回電流的方法直到1964年才被發現,在這一年里,WilliamC.Brown成功驗證了一個可以把微波轉換成電流的硅整流二極管天線。

1968年,PeterGlaser提出了在功率級別遠低于國際安全標準的條件下,利用微波從太陽能動力衛星向地面傳輸功率的想法;而在1987年10月7日的一項固定高海拔中繼平臺(SHARP)實驗中,一架小型飛機依靠RF波束提供的能量在空中飛行。此次飛行首開國際航空聯盟同類實驗的先河。

最后在1995年,NASA設立了一個集科研、技術和投資學習于一身的250MW太陽能動力系統(SPS),而日本的目標則是在2025年建立一個低成本的示范模型。

無線傳輸能量

以上就是關于無線傳輸能量的相關介紹,無線能量傳輸中用的最多的磁場共振技術,還想了解更多資訊就多關注奇機網站吧!